亀山演武場

亀山演武場 150周年

大正初期の亀山演武場

大正初期の亀山演武場

平成27年(2015)、日本で唯一、心形刀流を途切れることなく伝承し続けている亀山演武場は開場150周年を迎えました。

江戸から戻った山崎雪柳軒が初代師範役になった元治2年(1865)から150年。以来、亀山では心形刀流の稽古が続けられてきました。

その間、数多くの武道家がここを訪れ、そして多くの剣士たちが亀山演武場から巣立っていきました。

亀山演武場 概要

現在の亀山演武場

現在の亀山演武場

亀山演武場は三重県亀山市本丸町にある武道場です。

元治2年(1865)、十五代亀山藩主石川総脩により武道場の設立が許され、南野村喬松館御殿の東(現在の南野町)に、江戸の伊庭道場の長所を取り入れた約50坪の道場が建設されました。

廃藩置県や廃刀令を経て、明治15年(1882)に演武場は現在の場所、旧本丸の館跡地(現在の本丸町)に移設します。

昭和60年(1985)1月16日未明の火災によって焼失しますが、昭和63年(1988)に旧演武場の外観・内容を採用した亀山演武場が再建され現在に至ります。

亀山演武場の造り

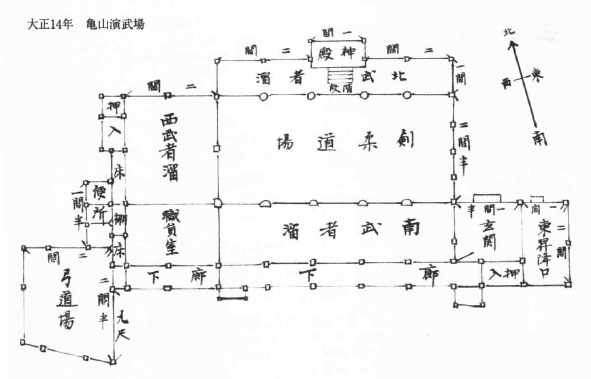

江戸の伊庭道場の良いところを取り入れて作られたという亀山演武場は、増築や移設を重ね、大正時代には図1のような間取りになっていました。

図1 亀山演武場間取り図 (図面は大正14年に記録したもの)

12.5坪の剣柔道場を囲むように武者溜(南7.5坪、北と西5坪)があり、奥の一角に弓道場もありますが現在は使われておりません。

現在の亀山演武場の内部、武者溜の天井が低い

現在の亀山演武場の内部、武者溜の天井が低い

武者溜は道場部分にくらべ天井が低く造られており、これは「練習をする者の慢心を戒め、頭を低くする」と言う意があるそうです。

また道場の柱は丸柱で作られ、床下には瓶が埋められている※1ことから、江戸市中に在った伊庭道場の「気持ちよく稽古をするため」の工夫が見て取れます。

- ※1 能舞台などで良く取り入れられる方法で、床下に瓶(かめ)を埋め込むことにより床板を踏む時の音を反響・拡大させる音響効果をもたらします。

亀山演武場 建増築・修理年表(抜粋)

| 元治2年3月 | 前城主石川総和の隠居屋敷喬松館の東に亀山演武場開場 |

| 慶応年間 | 藩主用に奥座敷と西武者溜を増築 |

| 明治15年 | 演武場を旧本丸の館跡地(現在の本丸町)に移設 |

| 明治41年 | 演武場を亀山神社神苑内に移設 |

| 大正9年 | 道場の天井張り工事、電灯の設置 |

| 大正10年 | 南武者溜の障子を硝子にする |

| 大正14年 | 北武者溜と神殿を増設、南側廊下に欄干を設置 |

| 昭和3年 | 弓道場一棟新築 |

| 昭和5年 | 道場大修理 |

| 昭和28年 | 床板張替え大修理をする |

| 昭和33年 | 道場に蛍光灯がつく |

| 昭和36年 | 床張替え修理をする |

| 昭和40年6月 | 屋根瓦の修理 |

| 昭和40年9月 | 廊下・敷居・戸袋・雨戸・便所等の修理 |

| 昭和40年11月 | 亀山演武場百年記念祭を開催する |

| 昭和45年 | 北出入口増築する、西武者溜修理 |

| 昭和60年1月16日 | 未明の火災により、亀山演武場が焼失する |

| 昭和63年1月 | 亀山演武場再建される |

| 平成23年 | 外壁抜けり替え等 |

- 参考文献:「伊庭八郎のすべて」(新人物往来社編),亀山演武場開場百五十周年記念祭冊子